| 奥武蔵 獅子舞の夏2008 絆の夏(1) |

|

|

|

2008年の下名栗の獅子舞は、親子の絆、仲間の絆、地域の絆をテーマに綴ります。 |

|

|

|

| 序 一週間後に… | |

| 今年はとても暑い夏だった。そう、前半までは…。お盆を過ぎた後半は雨続きの夏になってしまった。 激しい雷雨に見舞われて、各地で水害が多発するそんな夏の終わりだった。 8月31日、文字通り八月最後の日曜日。昨日までの雨もやっと上がり、時折覗く青空はもう、秋の空だった。 夏の終わりに、秋の始まりを見つけに行く旅に出よう…そんな思いで、何の当ても無いままにわたしは名栗へ向かった。 下名栗の諏訪神社で行われた獅子舞を見て、今年も感慨深く夏を見送っのは、まだ、ほんの一週間前の事だった。 |

|

|

|

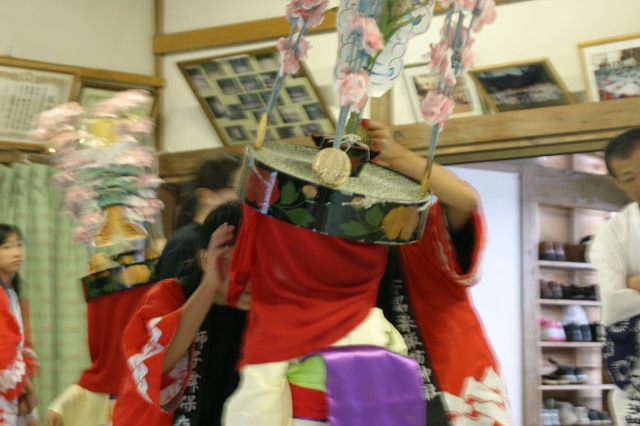

本来なら、この獅子舞は、眩しく照りつける夏の陽ざしと、時折、涼風が通り過ぎる緑陰の境内で行われるはずだったが、 今年は降り続く長雨のため屋内での演技を余儀なくされた。 広い庭場いっぱいにダイナミックに舞う下名栗の獅子舞にとっては、必ずしも良いコンディションとは言えなかったが、 そんな事など吹き飛ばすような熱い情熱と見事なチームワークで、何にも勝るような感動を分けていただいた。 その感動が、まだ熱く、わたしの胸の中に残っていた。 |

|

|

|

| ささらっこがかぶった花笠 |

|

| 「ちょっとだけ、諏訪神社の境内を覗いてみようかな…。」 獅子舞の思い出のかけらを見つけられるかもしれない。 そんな気がして、見慣れた里道を曲って行った。タカサゴユリや芙蓉の花が美しく咲き誇る長閑な里の道だった。 2006年の夏、わたしは、この道を曲り、何の前触れも無く、初めて下名栗の獅子舞に巡り会った。 神社から流れてくる笛の音に、子どもの頃の遠い夏の日を重ねて聴きながら、何かに導かれるように歩いて行ったこと。 そんな下名栗の獅子舞との出会いを、懐かしく思い起こしながら歩いていくと… |

|

|

|

| ノボリがまだはためいている? |

|

| 「あれ?まだ幟があがっている…」神社の入り口には、お祭りの時に掲げられる白い幟がはためいていた。 不思議に思って石段を登り始めると、社務所が開け放たれ、獅子舞の衣装や太鼓や花笠が並んでいるのが目に入った。 |

|

|

|

わたしはドキッと胸がときめくのを感じた。一週間前の祭りの当日の社務所の風景がありありと浮かんでくるような気がした。 獅子舞の衣装を着けた獅子舞役者たちや、着物姿のささらっこたち、社務所の内外で忙しく働く氏子の人たち、 そして、その人たちを取り巻くような見物の人たちの笑い声や話し声が、聞こえてくるようだった。 獅子の打ち鳴らす太鼓の音や、獅子舞役者の人たちが、かける掛け声や、抑揚を持って響き渡る篠笛の音色など、 いろんな音や情景が一度にフラッシュバックしたような感覚に捕らわれた。 |

|

|

|

| 祭りの提灯もそのままに… |

|

| 「ああ、なんだろう、この感覚…」と、そう思った時、テントの手入れをしている人がいる事に気づいた。 その方は、獅子舞保存会の会長さんだった。 「こんにちは。あのう、先日獅子舞を見せていただいた者ですが…」と、慌ててご挨拶をする。 『ああ、そうですか。』会長さんは、少し驚いたようだったが、穏やかな笑顔を見せてくださった。 「この間は、とても感動させていただきました。素晴らしい獅子舞でしたね。」 『今年はあいにくの雨でしたからねぇ。本当なら境内でやるはずだったんですがねぇ。』 「いいえ、室内で見せていただいたのも凄く迫力があって、とっても素晴らしかったです。」 『そうですか?まぁ、近くで見れますからね。迫力はあるかもしれませんね。』 |

|

|

|

| 雨のため獅子舞は社務所の中で執り行われた。 |

|

| 「いま、通りかかりましたら、幟が立っていて社務所があいていたものですから、つい、入ってきてしまいました。」 『ああ、そうでしたか。ずっと雨だったものですからね。少し風を入れようと思いましてね。幟も柱も乾かさないと しまえないので、 ああしてまだ上げたままなんですよ。』と、会長さんはにこやかに話された。 「そうだったんですか。あのう、少し写真を撮らせていただいてもいいでしょうか?」 『いいですよ。良かったら、中に上がって撮られますか?』 そう、おっしゃって、会長さんは社務所の中に招き入れてくださったのだった。 社務所の中いっぱいに、獅子舞の衣装や、ササラの着物や帯が干されているのが目に飛び込んできた。 左右いっぱいに開け放たれた室内には、とっても涼やかな風が流れて、獅子舞の衣装をそっと揺らせていた。 |

|

|

|

| 涼やかな夏の終わりの風が流れていた… |

|

| 『時々風を入れないと衣装が傷んでしまいますのでね。このささらっこの帯は、とても高価なものなんですよ。 こうやって金糸の刺繍が施されているでしょう。みんな昔から伝わる古いものなんですよ。』 ささらっこの衣装を彩っていた、美しい紫色の帯には、表、裏に美しい刺繍が施されていた。 そんなに古く高価なものだとは知らなかったが、説明を伺って納得だった。 |

|

|

|

| 金糸の糸で刺繍の施された帯は、とても美しかった。 |

|

| 今はどこも、帯は、手軽な作り帯にしているところが多いけれど、ここ下名栗では、きちんと着付けも行い、帯も、 その都度結んでいるのだそうだ。 専門の着付けを出来る人を頼んだりと費用もかさむそうだが、そういうところにも、昔から継承された優れた伝統を 守り続けるという下名栗の人々のこだわりと心意気が伺える。 『最近は小学2年生のささらっこも出ているので、着物の丈を詰めて使っていますが、来年は新しくしようかとも 思っているんですよ。今の化繊の着物では、夏場は暑くてかわいそうなので、絽の着物にしようかという話も出て いるんですよ…。』と、会長さんは言った。 絽の着物とは、夏用に織った薄く透けるような感じの織物で作った着物の事で、風通しが良くて涼しいのだそうだ。 獅子の衣装も、昔ながらの物を使用しているが、最近は1メートル90センチもある獅子役者がでてきたので、 10年ほど前に、新しい物を作ったそうだ。 『獅子の衣装は、麻で出来ているんです。汗をかいてもすぐ乾きますし、軽くて通気性があっていいんですよ。』と、 言いながら会長さんは干してある獅子舞の衣装を触らせてくれた。 |

|

|

|

| ふわりと軽くて、素朴な手触りの麻の着物… |

|

| 「ほんと、凄く薄い生地なんですね。さらっとしているし、向こうが透けて見えるわ!」わたしはすっかり感心してしまった。 『この柄も、昔のものを持っていって、同じ柄に染めてもらっています。太刀遣いの着物は、絽の着物なんですよ。』 演技をする人のことを思っての素材選びや、伝統を重んじる柄や形の継承など、このお祭りを支え続ける人々の 細やかな気配りの素晴らしさに頭が下がる思いだった。 改めて下名栗の人々の結集力に感心し、お年寄りがお元気だからこそ、こうした昔からの伝統や技術を後世に 伝えていけるのだと思った。 |

|

|

|

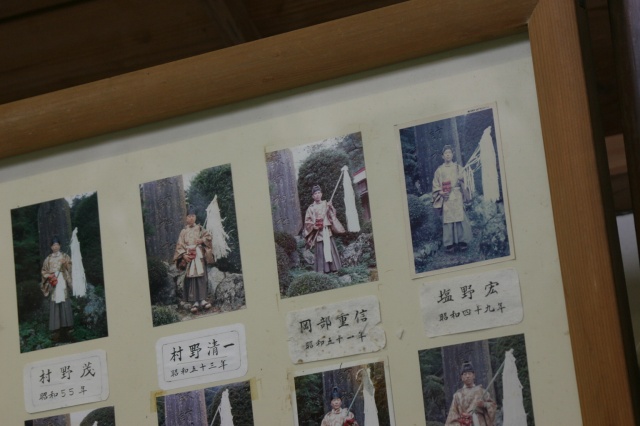

| 歴代の猿田彦の命が奉納されていた。 |

|

| 社務所の壁には、この神社の神様、猿田彦の命を演じた歴代の人々のセピア色の写真があった。 この猿田彦の命の役を任されるのは歴代の獅子役者を終えたかたたちだそうだ。 「会長さんも、この中に、いらっしゃいますか?」と伺うと、『はい、わたしは、51年にやっています。』とおっしゃった。 感慨深く見上げたその額の中には、少し色褪せた写真があった。 「会長さんも、お獅子や太刀遣いをやっていらっしゃったんですか?」 |

|

|

|

『はい、わたしは、51年までやりましたよ。その間に太刀遣いも4回やりました。一度は、体調が悪くなった先輩に頼まれ ぶっつけ本番でやった事もあります。』 「え~!凄いですね。練習して無くても出来るものなんですか?」 『そうですね。少し緊張しましたが、いつも一緒に練習しているので、呼吸は掴んでますからね。何とかなりましたよ。』 と会長さんは、柔らかな笑顔で話された。 「獅子舞役者は、太刀遣いをやって一人前と見なされるとお聞きしましたが、8年ぐらいかかるんですか?」 『まぁ、そうなんですが、順番にということではなく、今はいろんな役をやらせます。本人の希望とかも入れないとね。』 「そうなんですか。皆さんがいろんな役ができるという事ですね。名栗の獅子舞はとても勇壮で技術も素晴らしいですね。 白羽の真剣を使う場面は、迫力ありますね。手に汗を握ってしまいましたよ。」 |

|

|

|

| 素晴らしい躍動感の白羽の芝 |

|

| 『みんな良く練習しますからね。でも、昔の舞に比べるとまだまだなんですよ。本当に息が合ってくると、太刀遣いが 刀を振り上げた時、その懐に獅子が飛び込むんです。そして刀を返したとき、獅子が頭を下げる。 太刀遣いは、刀を手で握り締めてしまっては駄目なんです。怖いからみんなつい握り締めてしまうんですが、そうすると 力が入って手首が動かなくなってしまいます。親指と人差し指、中指の三本の指だけで軽く握ると太刀は自由に返す事 が出来るんですよ。そうやって、軽く手首を返しながら切ると、獅子の羽は、先のほうだけがパラパラっと切れる。 長くバサっと切っては本当は駄目なんですよ。』 |

|

|

|

| 真剣を使って舞う白羽の芝 |

|

| 「そうだったんですか…奥が深いんですね!」わたしは目を丸くしてしまった。 あんなに素晴らしい息の合った獅子舞だけれど、先人たちはさらに素晴らしい技術を持っていたのだと言う。 『ええ、そうなんですよ。まだまだなんです。でも下名栗の獅子役者たちは、練習熱心ですからね。本当に良く頑張って 練習しているんですよ。』と、会長さんは、まるでご自分の息子や孫たちの事を話すように、目を細めて力をこめた。 |

|

|

|

| 部屋いっぱいに干された獅子舞の衣装、青い波のよう… |

|

| ああ、この心なんだなぁとわたしは思った。下名栗の長老たちにとって、若い獅子舞役者やささらっこたちは、 自分の家族と同じなんだ。そんな風に慈しみながら育てているからこそ、みんなの心がひとつになって、素晴らしい 祭りを維持し続けていけるのだと思った。 「会長さんは、千秋楽のとき、謡をなさいましたね。とってもいいお声でした。千秋楽には民を述べ~でしたよね。」 『そうです。千秋楽には命を述べ…』 「この民って、村の人たちという意味ですか?」とお聞きすると、 『そう、氏子たちをさしているんでしょう。氏子たちみんなで、祭りを終える事ができて良かったなぁというような意味が 込められているんでしょう。』と、会長さんは、ていねいに言葉を選びながらお話してくださった。 すっかり長居をしてしまった。会長さんのお手間を取らせてしまって申し訳ないと思い、わたしはおいとまごいをした。 |

|

|

|

| 会長さんは、奥の棚から何かを取り出してくれた。 |

|

| 『良かったらこんなのをお持ちになりますか?昔のパンフレットなんですが…』と、会長さんはたくさんの写真が載った パンフレットを奥から出してきてくださった。 本当に名栗の方は優しいなぁ…と心の中が、ふんわりと温かくなって、わたしはお礼を言って外に出た。 今日、ここに来て良かったと心から思えた。獅子舞を担うこの里の人々と知り合えた事が嬉しかった。 わたしは、一週間前の獅子舞の事を思い出していた。 しとしとと降りしきる雨の中、この社務所の中には熱い熱気が溢れていた。 昨年と一昨年の獅子舞で、見覚えのある方たちの顔が浮かんだ。 獅子舞役者の人々、笛方の人々、ささらっこ役の少女たち、 長老の方々は今年もお元気だった。見物に訪れた地域の人々のお顔も見覚えがある。 もう、見知らぬ土地の見知らぬ人々ではない。 以前からずっと知っていたような、そんな親近感を感じながら、その日、わたしは地域の人々の輪の中にいたのだった… |

|

|

|

| 振り返れば、あの日が蘇る… |

|

| ******************************************************* | |

絆の夏 第一章、雨の獅子舞 |

|

8月23日と24日、楽しみにしていた下名栗諏訪神社の獅子舞の朝は、煙るような小ぬか雨が降っていた。 |

|

|

|

| キバナコスモスも雨の中… |

|

| このところ降り続く雨に濡れた里道には、晩夏の花が雨の雫をまとって咲いていた。キバナコスモスも芙蓉の花も 雨に濡れて美しくて、わたしは立ち止まらずにはいられなかった。 |

|

|

|

| 芙蓉の花も、花びらにいっぱいの雫をためていた。 |

|

| 「この分では、今日の獅子舞は大変だろうなぁ…」杉木立の境内の庭場は雨でぬかるんでいるだろうし、獅子頭も 花笠も雨で濡れてしまうだろう。激しく舞う獅子舞役者たちも、じっと、同じ場所に立ち続けるささらっこたちも、 ずぶ濡れになってしまうだろう…と気にかかっていた。 今日は、雨で中止になってしまうかもしれないと案じながら名栗の里に着くと、あの篠笛の音が聞こえてきた。 やっぱり、この笛の音を聞くと胸がキュンとなる。遠い夏の日に帰っていくような錯覚に陥る。 「あっ!やっている…」わたしは感傷からそっと抜け出して、諏訪神社へと急いだ。 |

|

|

|

| 諏訪神社は大きな杉の大木に囲まれて建っている。 |

|

| 見覚えのある白い幟が上がっていた。ちょうちんも下がっていた。けれど境内は青いビニールシートが敷かれたままだ。 あれ?っと戸惑いながら社務所の中を見たら、獅子舞の衣装をつけた人たちや花笠を被ったささらっこたちがいる。 どうやら社務所の中でやるらしい。30畳ほどの広さの社務所だが、あのダイナミックな獅子舞を踊るには、いかにも狭く 感じたが、この雨では致し方無かった。わたしはどうなる事かと見守った。 |

|

|

|

| 降りしきる雨…開け放たれた社務所を囲んで地域の方たちに混じって見学させてもらう |

|

| 下名栗の獅子舞は“狂う”という表現がぴったりだと言われているそうだ。それほど激しく派手なパフォーマンスで踊り狂う。 これは、下名栗独自のものとして代々受け継がれている。 わたしも、青梅成木、青梅高水山、奥多摩棚沢の獅子舞を見せていただいたけれど、長閑で古式豊かな舞だった。 これらの地域の獅子舞と比べると、同じ流れを組むとは思えないほど、確かに下名栗の獅子舞は、その勇壮感、躍動感で 別格だった。 |

|

|

|

| 雨色のお祭りの朝 |

|

| 今回、雨のため庭場で踊れない、今まで1年間練習を重ねてきた演じ手の方々や、いろいろ準備を重ねてきたサポートの 方々にとっては少し残念だったり獅子舞の進行のご苦労などあったことだろうと思うが、見せていただく側のわたしたちに とっては、より身近に感じられ貴重な体験をさせていただいた。 |

|

|

|

| 室内でも何の変わりもないほど、獅子舞役者たちは、踊り狂い暴れまくった。 それが、また、凄いエネルギーを生み、観ているわたしたちにも伝わってくる。みな息を呑んで見守るのだった。 |

|

|

|

| 踊り狂う獅子たちの顔に室内のライトがあたって、凄い迫力だ。 |

|

|

|

| 蛍光灯の光に輝く獅子の顔は、まるで、怪獣のようだ。 |

|

| 獅子が、打ち鳴らす太鼓の音、振り乱す獅子頭の羽の擦れ合う音、獅子頭がぶつかる音、飛び跳ね、走りまわる足音、 ササラが、かき鳴らすすりざさらの音、篠笛の音色、人々が掛け声をかける声、どよめきやため息や、そんな全ての音が 一体となって、社務所の中に満ちていた。 |

|

|

|

| ささらっこたちの、かき鳴らす、すりざさらの音は、獅子舞の無くてはならない音色のひとつ。 |

|

| 外は降りしきる雨…でももう、そんな事は気にならなかった。 一つ屋根の下で、演じる者も見る者も、一体となってゆくのを感じていた。 |

|

|

|

| 舞ながら飛び跳ねる…下名栗の獅子舞の真骨頂 |

|

| 獅子舞役者の息遣いが聞こえてくるほどの近くで観ることが出来るのは、凄い事だ。 大きな野外コンサート会場と、小さなライブハウス、どちらもそれぞれの良さがあるのと同じような気がした。 アーティストの、息遣いや、生の表情や声が感じ取れるような、ライブハウスでのコンサートが鳥肌ものなのと似ていた。 |

|

|

|

| 高く、ジャンプ!! |

|

|

|

| 躍動感溢れる舞にしばし釘付けになってしまった。 |

|

|

|

| 第二章、家族の絆 |

|

今回、特に感じたのは、家族の絆というものだった。何組もの親子の競演があった。 ささらっことお父さんの獅子役者、笛方の息子と獅子役者の父、 組み合わせは、多様で、中には、祖父、父、孫の親子三代での競演も数組あったと、伺った。 お父さんと一緒に同じ芝を演じるささらっこもいた。笑顔で、写真に納まる姿に、親子の絆を感じた。 獅子舞役者のお父さんが、娘を見つめる眼差しのなんとも優しくうれしそうな事。 そして、誇らしげに父を見つめる少女の眼差しのひたむきさが美しかった。 今日は、雨降りだったお陰で、裏方のこんな美しい場面を共に感じ見つめる事が出来たのだと思う。 舞い始める前、舞い終わった後、いろんなドラマが垣間見れた。 いくつもの素敵なシーンに感動しながら、わたしはカメラを向けさせていただいた。 なかなか上手く捕らえる事は出来なかったが、いくつか紹介させていただきたいと思う。 |

|

|

|

| 女獅子役のお父さんとささらっこの娘の競演、肩を並べた親子の姿が素敵だった。 |

|

|

|

| 獅子舞役者のお父さんと初めて競演する、ささらっこデビューの小学2年生 優しさ溢れるシーンに惹かれてシャッターを切った。 |

|

|

|

| 舞い終わった頼もしいお父さんを囲んで…息子さんたちは、未来の獅子役者になるのだろうか。 |

|

| 下名栗の子どもたちは、みんな獅子舞が大好きなようだった。 お父さんが獅子舞役者の幼い子どもたちは、『おとうさん!おとうさん!』と言いながら一心に応援している。 |

|

|

|

| すぐ側で舞う、獅子役者のお父さんに、思わず『おとうさん!』と手を伸ばす女の子 |

|

|

|

| 一心に舞う、お父さんの後姿を正座して見つめるお兄ちゃん。 |

|

|

|

| その眼差しは真剣そのもの。きっと、この子も立派な獅子役者になることだろう。 |

|

| あどけない笑顔で、瞳を輝かせているその姿が、なんとも微笑ましい。 若い獅子舞役者さんや笛方の人々が、次代の獅子舞の担い手だとしたら、子どもたちは未来の獅子舞の担い手になる。 |

|

| 第三章、少女たちの獅子舞 |

|

|

|

| 今年初めてささらっこにデビューした少女の瞳は、あどけなさが残る |

|

| 昨年、小学1年生だった少女たちは、今年は一番年少のささらっことして花笠を被っていた。 衣装を着せてもらって嬉しくて仕方が無いのだろう、満面の笑顔でみんなの前に現れた。 |

|

|

|

| 写真を撮ってもらいながら、はにかんだ笑顔を向けている。その仕草がかわいらしかった。 |

|

|

|

| あどけなさが残る一番小さな小学2年生トリオ |

|

|

|

| そして、花笠を被せてもらう時は、緊張した面持ちを見せた。 |

|

|

|

| 胸の中にはどんな思いがよぎったのだろう… |

|

|

|

| 無邪気な眼差しの娘を見守るおとうさん獅子 |

|

|

|

| 『だいじょうぶだよ!がんばってね!』かわるがわる、覗き込むお姉さんたち。 |

|

花笠は、かなり重いと聞いた。ちいさなささらっこが被ると、いかにも大きく感じて、その頼りなさがまた愛らしい かつて、ささらっこデビューを経験した先輩の少女たちには、ちょっぴり不安げな気持ちが、よく分かるのだろう… そんなささらっこ一年生をリラックスさせようと、年長のお姉さんたちが、かわるがわる顔を覗き込みながら、 笑顔で励ましている。そういうことが、自然にできるという事が素晴らしいと思った。 普通の暮らしの中ではなかなか得られない光景だと思う。 |

|

頑張るささらっこ その1  |

|

| 小さな手にはすりざさらが大きくて、一生懸命に支えている… |

|

頑張るささらっこ その2 |

|

| 右、左と、体を降りながら、がんばる!! |

|

頑張るささらっこ その3  |

|

| 小学2年生には、かぶりものの方が、大きく感じられる。 |

|

頑張るささらっこ その4 |

|

| 無事、初めての大役をおえ、嬉しそうに微笑むささらっこ。 未来のささらっこちゃんも、しっかりと見届けています。 |

|

|

|

| 自分の背丈ほどもある花笠を被って踊ったんだね。よく頑張りました。 |

|

|

|

| こちらは少しお姉さんのささらっこたち。落ち着いた眼差しで見つめる |

|

|

|

| 真剣な表情が、ハッとするくらい美しかった。 |

|

|

|

| そして、ひたむきな眼差しが、まぶしくって綺麗です。 |

|

|

|

| 友達同士のこんなシーンも、微笑ましくて… |

|

| もちろん、芝の合間にも、上級生たちが二人一組になって、演技するささらっこたちのフォローに徹する。 お水を飲ませたりウチワで扇いだり、その活躍ぶりは去年の獅子舞と変わらない。 少女たちの獅子舞。そんなタイトルでひとつの物語が書けそうだった。 |

|

|

|

| 必死の演技は喉がカラカラになってしまうのだろう。 |

|

|

|

| 励ます笑顔が素敵です。それは自然と備わった思いやり。 |

|

|

|

| ささらっこ1年生は、憧れのささらっこ先輩のお姉さんたちの側へ |

|

|

|

| 彼女たちのきびきびとしたサポートは、見ていてとても微笑ましい絆だった。 |

|

|

|

|

|

| 年長のささらっこたちの颯爽とした演技も素晴らしい。たくさんの練習を重ねたことだろう。 |

|

|

|

| ささらっこたちの動作と共に、美しい帯が風に舞う |

|

| そして、ささらっこたちは、地域の大人たちからも可愛がられている。 |

|

|

|

| 獅子舞保存会の方を囲んで談笑する。アットホームな一こまに、地域の絆を感じた。 |

|

|

|

| 道化役のお面をかぶって、こどもたちを笑わせる。 |

|

|

|

| 獅子舞保存会のKさん。ささらっこたちを見守る眼差しが優しい。 |

|

| 第四章 仲間の絆 へ続く (タイトルをクリックしてください) | |

Home | Top |

|